第3 自動車公害

1 大気汚染

(1)二酸化窒素濃度の測定結果と推移 「資料編第4-18表 経年変化(2)、年間測定値(1)」

平成16年度は、全29測定局のうち26局で環境基準を達成しており、年平均値の単純平均は0.028ppmである(平成15年度は全28局中24局で達成)。

なお、環境基準を超過した3局は、国道43号の武庫川及び打出、国道171号の緑ヶ丘である。

また、昭和53年以降継続して測定している局(20局)の年平均値の単純平均は0.029ppmであり、経年変化をみると、近年はほぼ横ばいの状況にある (第3-4-12図)。

第3-4-12図 自動車排出ガスによる大気汚染の推移

第3-4-13図 二酸化窒素の環境基準達成状況の推移

(2)阪神臨海部における自動車排出ガス(二酸化窒素)の現況

阪神臨海部の主要国道においては、県及び政令市により自動車排出ガス測定局が8局設置されている。

これらの測定局の二酸化窒素濃度の測定結果及びその環境基準の達成状況は、第3-4-14図のとおりである。

国道43号沿道においては、2局で環境基準が達成されていない。

第3-4-14図 自動車排出ガス(二酸化窒素)による大気汚染の現況(阪神臨海部)

(3)浮遊粒子状物質濃度の測定結果と推移(資料編第4-18表 経年変化(4))

平成16年度は、環境基準の長期的評価では、全24測定局中23局で環境基準を達成しており、年平均値の単純平均は0.032mg/m3である。なお、長期的評価で環境基準を超過したのは国道43号の甲子園である(平成15年度は全20局で達成)。

一方、短期的評価では、8局で環境基準を超過している(平成15年度は9局で超過)。なお、短期的評価で環境基準を超過した局は、国道2号の六湛寺、国道43号の甲子園、国道176号の栄町、阪神高速道路の神戸市西部、国道2号の垂水、県道明石高砂線の林崎、国道2号の小久保及び池之内である。

また、平成元年度以降、継続して測定している局( 7局)の年平均値の単純平均は0.035mg/m3であり、経年変化をみると、近年減少傾向にある。

第3-4-15図 浮遊粒子状物質の環境基準達成状況(長期的評価)の推移

(4)一酸化炭素濃度の測定結果と推移(資料編第4-18表 年間測定値(2))

平成16年度は、全26測定局で環境基準を達成しており、年平均値の単純平均は0.6ppmである(平成15年度は全25局で達成)。

また、昭和53年度以降継続して測定している局(18局)の年平均値の単純平均は0.6ppmであり、経年変化をみると、減少傾向にある。

(5)自動車排出ガス対策

平成5年11月に、「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」に基づき策定した「兵庫県自動車排出窒素酸化物総量削減計画」により、各種施策を行ってきた。

しかしながら依然として、二酸化窒素に係る環境基準が達成されていない測定局が存在すること及び近年ディーゼル車から排出される粒子状物質による人の健康に対する影響が懸念されていることから、平成13年6月に自動車NOx法が「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(以下「自動車NOx・PM法」という。)に改正された。この自動車NOx・PM法に基づき新たに平成15年8月に策定した「自動車NOx・PM総量削減計画」により一層の自動車排出ガス対策を推進することとしている。

また、「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、自動車停止時の原動機の停止や、事業者による自主的な自動車排出窒素酸化物の排出抑制等の自動車排出ガス対策を推進しており、さらに、平成15年10月には同条例を改正し、ディーゼル自動車等の運行規制を、平成16年10月から開始している。

ア 自動車単体対策の推進

大気汚染防止法の規定に基づき、自動車排出ガスによる大気汚染を防止するため、自動車から排出される一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質等についての規制が行われている。

規制の経緯は以下のとおりである。

中央環境審議会により「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」の答申が、平成元年12月(1次答申)、平成8年10月(中間答申)、平成9年11月(2次答申)、平成10年12月(3次答申)、平成12年12月(4次答申)、平成14年4月(5次答申)、平成15年6月(6次答申)及び平成15年7月(7次答申)になされた。これらの答申に基づき、大気汚染防止法に基づく許容限度が定められ順次規制が実施されている。

県では、最新規制適合車への転換を促進するため平成元年度から、中小企業者が、現に使用しているディーゼル車を窒素酸化物等排出量の少ない最新規制適合車に買い換える場合等に、購入資金を低利に融資する制度を設けている。

平成16年度には、最新規制適合車 114台に対して、1,225,291干円の融資あっせんを行った。

また、資金融資利用者に対する利子補給制度も設けている。

(ア)1次答申

(短期目標)

・ガソリン・LPG重量車の平成4年規制

・ディーゼル中・重量車の平成5~6年規制

(長期規制)

・ガソリン・LPG中・重量車の平成6~7年規制

・ディーゼル車の平成9~11年規制

(イ)中間答申

・二輪車に対する平成10~11年規制

・ガソリン・LPG軽貨物・中・重量車の平成10年規制

(ウ)2次答申

(新短期目標)

・ガソリン・LPG車の平成12~14年規制

(新長期規制)

・ガソリン・LPG車の平成17年規制(詳細は別途答申)

(エ)3次答申

(新短期目標)

・ディーゼル車の平成14~16年規制

(新長期規制)

・ディーゼル車の平成19年規制

(オ)4次答申

・ディーゼル車の新長期目標を2年前倒し

(平成17年規制)

(カ)5次答申

・新長期目標の数値を設定

(キ)6次答申

・二輪車及び特殊自動車の目標を設定

(ク)7次答申

・燃料品質対策等

第3-4-16図 自動車公害対策の体系

イ 車種規制の実施等

国は、自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の排出量の少ない車種への早期転換を促進するため、自動車NOx・PM法に基づき、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域(神戸市等11市2町)において、窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準を満たさない自動車は登録できなくなるという車種規制を行っている(第3-4-5表)。この規制は、新車については平成14年10月1日から、使用過程車については平成15年10月1日から順次適用されている。

また、車種規制は、法対策地域内の登録車を対象としており、対策地域外からの流入車対策とならないことから、県では環境基準の達成をより確実なものとするため、「環境の保全と創造に関する条例」を改正し、運行規制を実施することとした。運行規制は、自動車NOx・PM法の排出基準に適合しない車両総重量8トン以上の自動車(バスは定員30人以上)を対象車両とし、阪神東南部地域(神戸市灘区、東灘区、尼崎市、西宮市(北部を除く)、芦屋市、伊丹市)を対象地域として、平成16年10月から順次適用されている。

第3-4-5表 自動車NOx・PM法車種規制の窒素酸化物

排出基準及び粒子状物質排出基準

(注) 中央環境審議会第4次答申(平成12年)において、新長期規制(平成17年から実施予定)については、新短期規制の2分の1程度より更に低減した規制値とすることが適当であるとされていることを踏まえ、新短期規制(平成14年から実施)の2分の1の値としている。

ウ 低公害車の普及促進

平成17年3月末現在の県下における低公害車の普及状況は、第3-4-6表のとおりである。

(ア)公用車への低公害車の率先導入

兵庫県では、平成元年度にメタノール自動車を1台導入して以後、公用車の低公害車への代替を進め、平成16年度末には、天然ガス車49台及びハイブリッド自動車54台の計103台を使用している。

(イ)民間への普及促進

低公害車の民間への普及促進を図るため、国及び市と協調し、導入事業者に対する助成を行っている。

また、県、市、国の関係機関及び事業者等からなる「兵庫県低公害車普及促進協議会」を設置し、低公害車の普及方策の検討などを行っている。

(ウ)京阪神6府県市指定低排出ガス車(「LEV-6」)の普及促進

一般に市販されているガソリン車、ディーゼル車及びLPG車のなかにも窒素酸化物等の排出量が少ない型式の自動車が存在することから、平成12年8月に京都府・大阪府・兵庫県・京都市・大阪市・神戸市からなる「京阪神六府県市自動車排出ガス対策協議会」を設置し、窒素酸化物等の排出量が少ない車を「低排出ガス車」として指定し、低公害車と併せて普及を促進している。

第3-4-6表 低公害車の普及状況(平成16年度末)

| 車 区 分 | 公共団体 | 民間 | 計 |

|---|

| 電気自動車 |

9 |

86 |

95 |

| 天然ガス自動車 |

180 |

877 |

1,057 |

| ハイブリッド自動車 |

135 |

7,762 |

7,897 |

| 低燃費かつ低排出ガス車 |

724 |

380,274 |

380,998 |

| 計 |

1,048 |

388,999 |

390,047 |

(注)低燃費かつ低排出ガス車については軽自動車を除く。

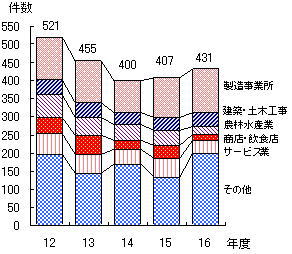

エ 交通需要の調整・低減

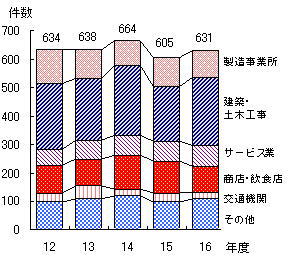

兵庫県下の自動車保有台数は、近年減少傾向を示しているものの増加しており(第3-4-17図)、沿道環境の改善に向けた公共交通機関の利便性の向上等、自動車走行量抑制のための対策を総合的に進めている。

また、物資輸送の効率を高めることによって貨物自動車の走行量抑制を図る物流対策も重要な対策であり、共同輸配送等による配送効率の改善、物流施設の整備等による輸送ルートの適正化、協同一貫輸送等の輸送手段の転換など物資輸送の合理化対策を促進している。

第3-4-17図 自動車保有台数

オ 交通流対策の推進

自動車交通に起因する大気汚染、騒音、振動の低減を図るためには、道路機能や地域の特性に応じた安全で円滑な交通流を形成することが重要である。

このため、公安委員会では、最高速度、駐(停)車禁止、バス専用・優先レーン等の都市総合交通規制を推進するとともに、都市部を中心とした交通管制システムの整備、主要幹線道路を重点とした信号機の系統化等を推進し、交通流の円滑化を図っている。

さらに、交通流の分散を図るため、バイパス道路の建設を進めるとともに、交通流の円滑化が窒素酸化物排出量の減少に寄与することから、右折レーンの設置、立体交差化等を推進している。

カ ディーゼル自動車等運行規制の実施状況

(ア) カメラ検査

a 実施状況

平成16年度(平成16年10月から平成17年3月)の検査の実施状況は、第3-4-7表のとおり、運行規制対象車両は33,645台で、カメラで確認した全車両数210,627台に占める割合は16.0%であった。

第3-4-7表 規制対象車両の運行状況

| 撮影全車両 | 運行規制対象車両数 | 規制対象車両割合(%) |

|---|

| 210,627 |

33,645 |

16.0 |

b 県内外の車両割合

第3-4-8表のとおり、カメラ検査では、県内と県外の車両割合はおおよそ30%と70%となっており、県外車両が多くなっている。

c 違反車両

22台の運行規制違反車両を確認した。これら、違反車両の使用者等に対しては、文書で違反事実を通知するともに、今後の条例遵守の方策について報告を求めた。

第3-4-8表 カメラ検査結果

| 県内車両 | 県外車両 | 計 |

|---|

運行規制

対象車両 | うち違反

車両 | 運行規制

対象車両 | うち違反

車両 |

|---|

9,040

(27%) |

4

(0.01%) |

24,605

(73%) |

18

(0.05%) |

33,645

(100%) |

(イ) 街頭検査

国道43号等で道路管理者の協力のもと、阪神南県民局とともに15回実施、211台の車検証を確認したが、違反車両は確認されなかった。

第3-4-9表 街頭検査結果

検査

回数 | 検査

車両数 | 県内車両 | 県外車両 |

|---|

運行規制

対象車両 | うち違反

車両 | 運行規制

対象車両 | うち違反

車両 |

|---|

| 15 |

211

(100%) |

66

(31%) |

0

(-) |

145

(69%) |

0

(-) |

(ウ) 立入検査

環境の保全と創造に関する条例第152条第1項に基づき、運送事業者への立入検査は県大気課で、荷主等については各県民局環境課でそれぞれ実施した。

a 運送事業者

第3-4-10表のとおり222事業所、1,333車両の車検証を確認した。その結果、猶予期間切れ車両(阪神東南部地域を走行した場合条例違反となる車両)10台(0.8%)を確認したものの、違反車両は確認されなかった。

第3-4-10表 運送事業者への立入検査結果

| 事業所数 | 検査車両数 |

|---|

| 適合車両 | うち猶予期間

切れ車両※ |

|---|

| 222 |

1,333 |

10(0.8%) |

※阪神東南部地域を走行した場合、条例違反となる車両

b 荷主等

第3-4-11のとおり、212事業所の検査を行い45台の所有車両を確認した。その結果、猶予期間切れ車両及び違反車両は確認されなかった。

第3-4-11表 荷主等への立入検査結果

荷主等

事業所数 | 検査車両数 |

|---|

| 適合車両 | うち猶予期間

切れ車両※ |

|---|

| 212 |

45 |

0 |

※阪神東南部地域を走行した場合、条例違反となる車両

(エ) 大気環境濃度の状況

規制対象地域内の自動車排出ガス測定局における測定結果の平成16年10月から翌年3月までの6カ月平均値は、二酸化窒素が0.032ppm(平成15年度は0.034ppm)、浮游粒子状物質が0.026mg/m3(平成15年度は0.028 mg/m3)であり、平成15年度と比べて改善されているが、現段階では、環境濃度に対する影響の程度を明言できるには至っておらず、今後の長期的な評価が必要である。

第3-4-18図 二酸化窒素6カ月(10~3月)平均値の推移

第3-4-19図 浮游粒子状物質6カ月(10~3月)平均値の推移

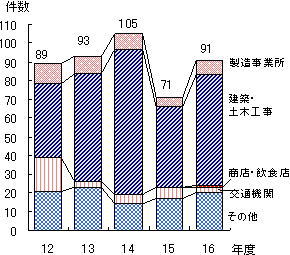

2 騒音・振動

(1)騒音の環境基準の達成状況(資料編第4-20表)

平成16年度における主要な道路沿道の騒音測定の結果は、269測定地点のうち、約51%の測定地点で、全時間帯(昼、夜)で環境基準を達成している。

しかし、約33%の地点では、全時間帯(昼、夜)で環境基準を超過し、約16%の地点では一部の時間帯で環境基準を超過している。

なお、環境基準の達成状況は近年横ばいで推移している。

(2)阪神臨海部における騒音の現況況

県及び市による測定結果は、第3-4-20図のとおりである。

阪神臨海部の主要幹線道路沿道の約42%の地点で環境基準未達成である。

(3)振動の状況

平成16年度における主要な道路沿道の振動測定の結果、25測定地点すべてにおいて、全時間帯(昼・夜)で要請限度を下回っている。

(4)道路交通騒音対策

道路交通騒音対策には、主に以下のような対策がある。

ア 発生源対策

自動車構造の改善により自動車単体から発生する騒音を減らす対策である。「騒音規制法」に基づく許容限度の設定及び「道路運送車両法」に基づく保安基準の設定により定常走行騒音、加速走行騒音、近隣排気騒音の規制が行われている。

イ 交通流対策

道路交通の円滑化を行い、騒音を低減させる対策であり、バイパス道路の整備等による交通流の分散、立体交差化等による渋滞の解消、交通情報の提供システム、信号制御等を進めている。

ウ 道路構造対策

低騒音舗装や遮音壁の設置など道路構造の改変により騒音を減らす対策である。

低騒音舗装は、元々は空隙(くうげき)の多い素材を表層に舗装し、雨天時の排水性を高める目的で導入された。しかし、空隙(くうげき)に音が吸収されることから、騒音対策としても有効である。

遮音壁設置は、沿道から乗り入れのない高速道路等において特に有効な対策である。

環境施設帯の設置とは、車道と沿道の間に数mの緩衝空間を確保し、騒音の低減を図る対策である。

エ 沿道対策

沿道対策とは、沿道の土地利用を適正化し、騒音対策を行うことである。

沿道土地に住宅以外の建物の誘致、既存住宅の防音工事等を行い、生活環境への影響を最小限に抑える対策である。

環境基準達成になお長期間を要する区間については、21世紀初頭までに道路に面して立地する住宅地等における騒音を夜間におおむね要請限度以下に抑えることなどを当面の目標に掲げ、今後、自動車騒音の低減のための施策展開を図ることが中央環境審議会より示された。

さらに、平成7年12月1目には当時の警察庁、環境庁、通産省、運輸省、建設省5省庁の連名により、「道路交通騒音の深刻な地域における対策の実施方針について」が各都道府県知事、政令市長あて通知された。

最高裁判決で司法判断が下された国道43号以外にも、各地に道路交通騒音の深刻な地域が存在することから、この通知に基づき、国及び自治体等が一致協力して地域に応じた取組を進めていくこととしている。

第3-4-12表 自動車騒音規制の推移

(単位:db)

3 国道43号等幹線道路対策

(1)国道43号対策

ア環境の現況

(ア)大気汚染物質

国道43号沿道の大気汚染の状況は、平成16年度において、5局中2局で二酸化窒素(NO2)の環境基準を達成しておらず、依然として厳しい状況にある。

(イ)騒音

国道43号沿道の夜間の騒音は、道路構造対策、交通流対策等により低減され、一部の地点では環境基準を達成している(第3-4-13表)。

イ国道43号・阪神高速神戸線環境対策連絡会議での取組

平成7年7月、国道43号・阪神高速道路訴訟において、国等に対する損害賠償請求の一部を認容する最高裁判決が下された。このため、国の地方機関、県、県警本部、関係市及び阪神高速道路公団で構成する「国道43号・阪神高速神戸線環境対策連絡会議」が、平成7年8月に設置され、道路構造対策をはじめ、交通流対策や沿道対策の総合的な環境対策について検討が行われ、各種対策が講じられている。

○ 道路構造対策(平成10年4月概成)

・阪神高速道路 低騒音舗装の敷設、高遮音壁・高架裏面吸音板の設置等

・国道43号 直進片側3車線化、低騒音舗装の敷設、遮音壁の設置等

○ 交通流対策(平成10年4月から実施)

・夜間の大型車等の車両通行帯規制等

○ 沿道対策(現在実施中)

・広域防災帯の整備、沿道住民によるまちづくりへの支援等

第3-4-20図 阪神臨海部における自動車騒音の現況

db(デシベル)

第3-4-13表 国道43号の騒音レベルの推移(夜間)

ウ 関係5省庁による「当面の取組」等

平成12年1月には尼崎公害訴訟の一審判決で沿道住民の浮遊粒子状物質による健康被害が認められ、大気環境改善のための新たな取組が必要となったことから、同年6月、関係5省庁において、「当面の取組」(阪神高速湾岸線へ交通を転換するための道路整備、環境ロードプライシング検討、事業者への協力要請等)が取りまとめられ、同年12月に和解が成立した。

なお、平成14年10月には、同和解内容の履行をめぐり、同訴訟の原告団から、公害等調整委員会に対するあっせん申請が行われ、平成15年6月にあっせんが成立した。

(2)その他の幹線道路の環境対策

主要な道路における騒音の環境基準達成状況については第3-4-14表のとおりである。

国道43号以外の地域においても、地域に応じた取組を行う必要があることから、国・市町・関係機関と連携しながら、低騒音舗装等の道路構造対策、バイパス整備による交通流の分散化、緩衝緑地確保等の沿道対策や交通取締りの強化等を順次進めている。

第3-4-14表 県下の主要な道路の騒音の環境基準達成状況(平成16年度)

| | 時 間 別 達 成 状 況 |

|---|

| 昼間のみ達成 | 夜間のみ達成 | 昼夜間ともに達成 | 昼夜間ともに未達成 |

|---|

地点数

(%) |

29

(11) |

11

(4) |

140

(52) |

89

(33)

|

注)県及び市町が測定した主要な道路の269点の騒音測定結果による。