平成23年5月 兵庫県

1 計画策定の趣旨

2 計画の期間

3 計画の対象範囲

4 計画の性格

5 計画策定に当たっての方針

1 ステップ3の取組状況

1 温室効果ガス排出量削減の推進

2 廃棄物の削減、リサイクルの徹底

3 省資源の推進

4 グリーン調達の推進

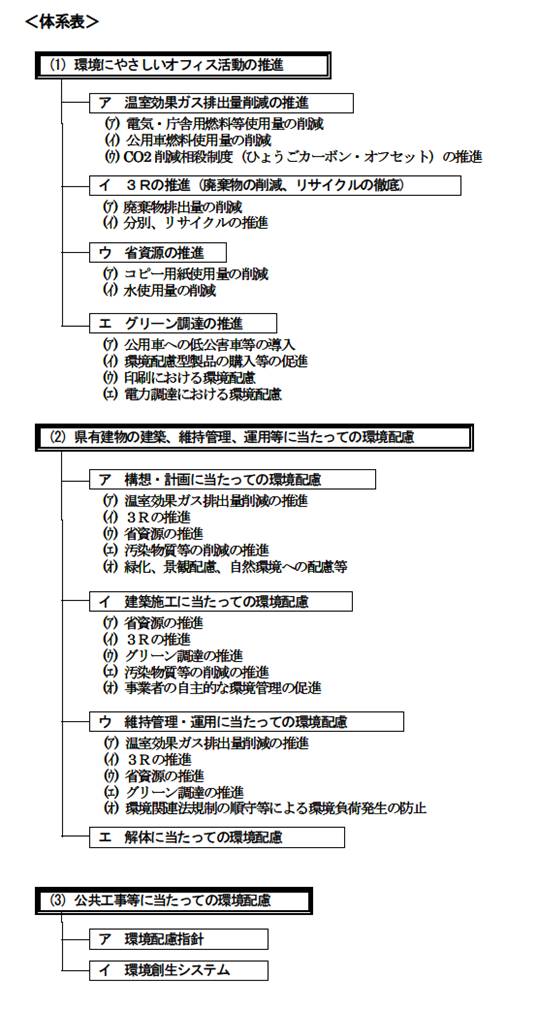

1 取組体系

2 環境に配慮する具体的取組

1 基本的な考え方

2 推進体制

3 推進方法

4 職員に対する研修等

5 進捗状況等の公表

1 病院の取組

2 警察の取組

平成23年5月 兵庫県

1 計画策定の趣旨

2 計画の期間

3 計画の対象範囲

4 計画の性格

5 計画策定に当たっての方針

1 ステップ3の取組状況

1 温室効果ガス排出量削減の推進

2 廃棄物の削減、リサイクルの徹底

3 省資源の推進

4 グリーン調達の推進

1 取組体系

2 環境に配慮する具体的取組

1 基本的な考え方

2 推進体制

3 推進方法

4 職員に対する研修等

5 進捗状況等の公表

1 病院の取組

2 警察の取組

1.計画策定の趣旨

自らの事務事業で生じる環境負荷の計画的な低減のため、県は平成10年度に「環境率先行動計画」を策定し、事業実施に係る様々な場面での環境負荷低減の取組を推進してきました。

この間、全職員が高い環境意識を保ち、事務における環境配慮に努め、また、施設への太陽光発電の導入や設備等の省エネ化改修、建築や公共工事における環境配慮を実施し、温室効果ガス削減等について成果を上げてきました。

しかし、近い将来、地球温暖化をはじめとする環境問題が、産業や生活に深刻な影響を及ぼすことが懸念されており、今まさに、人類共通の課題として対応していかねばなりません。

県は平成20年12月に、次世代に継承する「環境適合型社会」の実現を目指して、第3次兵庫県環境基本計画を策定し、環境の保全と創造に向けた県の進むべき施策の方向性を示したところですが、基本計画の推進には、県民・事業者・行政等の各主体が目標を共有し、それぞれの役割を担っていくことが大切です。

そこで、本計画は県自らが大規模な消費者・事業者として、これまでの「環境率先行動計画ステップ1,2,3」における取組の成果と課題を踏まえ、「『知っている』から『している』へ」をキャッチフレーズに、率先して更なる環境負荷の低減に取り組むとともに、県民・事業者等の自主的な取組と行動を促します。

2.計画の期間

平成23(2011)年度から平成27(2015)年度末までの5年間とし、その実施状況、技術の進歩、国の動向等を踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとします。

3.計画の対象範囲

知事部局、企業庁、病院局、議会事務局、各種行政委員会事務局、警察本部が行う活動を対象とします。

なお、指定管理者等が管理運営する施設に係る温室効果ガス排出量については、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法※)を踏まえ、原単位での前年度比1%以上削減の取組を行うよう要請します。

(※省エネ法では、一定のエネルギーを使用する事業者に対して、原単位でのエネルギー使用量前年度比1%以上削減の努力義務を規定)

4.計画の性格

この計画の性格は以下のとおりです。

5.計画策定に当たっての方針

炭素社会の実現に向けて、消費者や事業者が果たすべき役割を率先して担うべく、温室効果ガス排出量の削減に向けた、より一層の省エネルギー・省CO2の取組強化を図ります。

具体的には、

また、温室効果ガス排出量の削減の他、環境負荷低減のため、「廃棄物の削減・リサイクル」「省資源の推進」についても、新たな目標を設定したうえで、県が実施する事業の様々な場面において、目標達成に向けた取組を推進します。

本県では、平成10年度よりステップ1(平成10~12年度)・ステップ2(平成13~16年度)・ステップ3(平成17~22年度)と段階的に、自らの事務事業で生じる温室効果ガス、廃棄物等の環境負荷の低減に、積極的に取り組んできました。

直近の計画であるステップ3の平成21年度までの取組状況は以下のとおりです。

1 ステップ3(計画期間:平成17~22年度)の取組状況

事務事業に伴う環境負荷に関する主要分野(温室効果ガス排出量の削減、廃棄物の削減及び水の使用量削減)で環境負荷低減に向けた取組が進展してきました。

温室効果ガス排出量については、平成15年度比▲8.6%、水の使用量については、平成16年度比▲28.6%の削減とそれぞれ目標を上回る大幅な削減を実現、廃棄物の削減については、平成15年度比▲20.5%とほぼ目標を達成しています

しかし、コピー用紙使用量の削減については、平成15年度比+2.8%と削減目標を大きく下回りました。

(1)温室効果ガス排出量の削減

県施設(病院・警察除く)、病院、警察それぞれで目標(平成15年度比▲5.4%)を達成しています。

特に、庁舎・事務所等は平成15年度比▲15.9%、中でも本庁舎は、照明等の省エネ化改修の他、省エネルギーを観点とした設備・機器の運転見直し等の運用改善を積極的に推進してきたことにより、平成15年度比▲27.9%と、目標(平成15年度比▲5.4%)を大きく上回る削減を実現しています。

①全体

横スクロール

| 項 目 |

平成15年度 〔基準値〕 (t-CO2) | 平成21年度〔実績〕 | 平成22年度〔目標〕 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| (t-CO2) | 対H15年度 | (t-CO2) | 対H15年度 | |||

| 県施設合計 | 152,412 | 139,309 | ▲8.6% | 144,182 | ▲5.4% | |

| 県施設(病院・警察除く) | 77,001 | 70,697 | ▲8.2% | 72,843 | ▲5.4% | |

| 病院 | 33,587 | 29,826 | ▲11.2% | 31,773 | ▲5.4% | |

| 警察 | 41,824 | 38,786 | ▲7.3% | 39,566 | ▲5.4% | |

(参考)

横スクロール

| 項 目 |

平成2年度 (t-CO2) | 平成21年度〔実績〕 | |

|---|---|---|---|

| (t-CO2) | 対H2年度 | ||

| 県施設合計 | 160,265 | 139,309 | ▲13.1% |

② 施設別の状況

横スクロール

| 項 目 |

平成15年度[基準値] (t-CO2) | 平成21年度[実績] | 平成22年度[目標] | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (t-CO2) | 対H15年度 | (t-CO2) | 対H15年度 | |||||

| 県施設(病院・警察除く) | 77,001 | 70,697 | ▲8.2% | 72,843 | ▲5.4% | |||

| 施設での電気・燃料使用 | 67,251 | 61,858 | ▲8.0% | 63,620 | ||||

| ①庁舎・事務所 | 22,186 | 18,651 | ▲15.9% | 20,988 | ||||

| うち本庁 | 4,409 | 3,179 | ▲27.9% | 4,171 | ||||

| ②道路照明・ダム管理 | 8,704 | 8,996 | 3.40% | 8,234 | ||||

| ③企業庁 (水道事業等) | 14,852 | 14,794 | ▲0.4% | 14,050 | ||||

| ④教育施設 (県立学校含む) | 21,509 | 19,417 | ▲9.7% | 20,348 | ||||

| 公用車運行、試験業務等 | 9,750 | 8,839 | ▲9.3% | 9,223 | ||||

| 病院 | 33,587 | 29,826 | ▲11.2% | 31,773 | ▲5.4% | |||

| 警察 | 41,824 | 38,786 | ▲7.3% | 39,566 | ▲5.4% | |||

| 合計 | 152,412 | 139,309 | ▲8.6% | 144,182 | ▲5.4% | |||

(2)廃棄物の削減、リサイクルの徹底

分別の徹底、リサイクルの推進等により、県施設全体で平成15年度比▲20.5%と、ほぼ目標(平成15年度比▲25%)を達成しています。

横スクロール

| 項 目 | 平成15年度 | 平成21年度〔実績〕 | 平成22年度〔目標〕 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 〔基準値〕 | ||||||

| (t) | (t) | 対H15年度 | (t) | 対H15年度 | ||

| 県施設合計 | 7,098 | 5,646 | ▲20.5% | 5,325 | ▲25.0% | |

|

県施設 (病院・警察除く) |

3,110 | 2,405 | ▲22.7% | 2,333 | ▲25.0% | |

| 病院 | 2,238 | 1,818 | ▲18.8% | 1,679 | ▲25.0% | |

| 警察 | 1,750 | 1,423 | ▲18.7% | 1,313 | ▲25.0% | |

(3)省資源の推進

①コピー用紙使用量の削減

印刷発注抑制に起因するコピー用紙を用いた印刷製本の増加、病院におけるインフォームドコンセントに伴う患者・家族向け説明文書増加等により、目標(平成15年度比▲25%)には大きく届きませんでした

横スクロール

| 項 目 | 平成15年度 | 平成21年度〔実績〕 | 平成22年度〔目標〕 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 〔基準値〕 | ||||||

| (千枚[A4換算]) | (千枚[A4換算]) | 対H15年度 | (千枚[A4換算]) | 対H15年度 | ||

| 県施設合計 | 260,904 | 268,239 | 2.8% | 198,715 | 警察以外▲25.0% | |

| 警察▲20.0% | ||||||

| 県施設(病院・警察除く) | 178,173 | 165,424 | ▲7.2% | 133,630 | ▲25.0% | |

| 病院 | 22,014 | 33,412 | 51.80% | 16,511 | ▲25.0% | |

| 警察 | 60,717 | 69,403 | 14.30% | 48,574 | ▲20.0% | |

②水使用量の削減

職員の節水行動の取組徹底などにより、目標(平成16年度値から増加させない)を大きく上回る削減(平成16年度比▲28.6%)を達成しました。

横スクロール

| 項 目 |

平成16年度 〔基準値〕 (t/百㎡) | 平成21年度〔実績〕 | 平成22年度〔目標〕 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| (t/百㎡) | 対H16年度 | (t/百㎡) | 対H16年度 | |||

| 県施設合計 | 19.39 | 13.84 | ▲28.6% | 19.39 | ±0 | |

| 県施設(病院・警察除く) | 11.69 | 8.26 | ▲29.3% | 11.69 | ±0 | |

| 病院 | 160.24 | 134.25 | ▲16.2% | 160.24 | ±0 | |

| 警察 | 54.75 | 43.47 | ▲20.6% | 54.75 | ±0 | |

本計画の取組項目及び目標は次のとおりとします。

1.温室効果ガス排出量削減の推進

「温室効果ガス排出量を平成32(2020)年度までに平成2(1990)年度比で25%以上削減する」という中期目標の達成を目指し、より一層率先した取組を推進します。

削減方策としては、事務の実施に当たっての省エネルギーの徹底、並びに、県有建物における省エネ化改修の実施とともに、既存設備・機器の省エネチューニング(省エネルギーを観点とした最適な運転方法への見直し)に取り組みます。

| <数値目標:温室効果ガス排出量の削減> ○ 県の全ての事務・事業から排出される温室効果ガス(注1)の総排出量を、平成27(2015)年度に平成21(2009)年度比で6.8%(平成2(1990)年度比で19.0%)以上削減します。 <数値目標の前提等> ○ 国の削減目標が真水で平成32(2020)年度までに平成2(1990)年度比25%削減 |

2.廃棄物の削減、リサイクルの徹底

循環型社会を目指して全県的に取り組んでいる3Rの取組(注2)を率先して推進します。

|

<数値目標:ごみ排出量の削減> ○ ごみ(可燃ごみ・不燃ごみ)の排出量を、平成27(2015)年度に平成21(2009)年度比で10%以上削減します。 |

3.省資源の推移

事業を実施する際に消費する資源の削減に努めます。特に、コピー用紙の使用量については、目標値を設定して削減に取り組みます。

(1)コピー用紙使用量の削減

事務の実施に当たっての両面コピー、縮小コピー(1枚に複数頁コピーできる機能)の徹底、インターネット情報等の紙出力最少化等に取り組みます。

(2)水使用量の削減

事務の実施に当たっての節水行動を推進するとともに、漏水対策を徹底します。

|

<数値目標:コピー用紙使用量及び水使用量の削減> ○ コピー用紙使用量(発注量)を、平成27(2015)年度に平成21(2009)年度比で10%以上削減します。 ○ 事務所の単位面積当たりの水使用量を、平成21(2009)年度から増加させないようにします。 |

4.グリーン調達の推進

(1)公用車への低公害車等の導入

「兵庫県公用車に係る低公害車等導入指針」に基づき、公用車(特殊用途を除く)を更新又は新規導入する場合は、原則として、電気自動車、ハイブリッド車等の低公害車(注3)を導入します。ただし、低公害車の導入が困難な場合は、低排出ガス(注4)かつ低燃費車(注5)を導入します。

(2)環境配慮型製品の購入促進等

「環境配慮型製品調達方針(グリーン調達方針)」に基づき、率先して環境に配慮した物品調達を推進します。特に、紙類及び文具類(品目は別に定める)を購入するに当たっては、原則として環境配慮型製品とします。

県有施設の電力の調達に当たっては、「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針」に基づき、環境に配慮した電力の調達に取り組みます。また、その他の財やサービスの契約を締結するに当たっても、環境に配慮した契約に努めます。

(注1)本計画で削減対象とする温室効果ガス:

二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、

ハイドロフルオロカーボン(HFC)、パーフルオロカーボン(PFC)、六ふっ化硫黄(SF6)

(注2)3Rの取組:循環型社会実現のための「廃棄物の発生抑制(Reduce:リデュース)」「再使用(Reuse:リユース)」「(再使用できないものの)再資源化(Recycle:リサイクル)

(注3)低公害車:①電気自動車、②ハイブリッド車、③天然ガス自動車、④低燃費かつ超低排出ガス車

(注4)低排出ガス車:国土交通省が認定する低排出ガス車

(注5)「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく燃費目標基準値を達成している車

1.取組体系

事務の実施時、県有建物の建築・維持管理時、公共事業等の事業実施時のそれぞれの場面において、以下のように環境配慮の取組を行います。

(1)環境にやさしいオフィス活動の推進

不用箇所の部分消灯実施の徹底や資源ごみの100%再利用、再資源化の徹底等、2(1)の取組を行い「環境にやさしいオフィス活動」を推進します。

(2)県有建物の建築、維持管理、運用等に当たっての環境配慮

県有建物の建築に当たっては、「兵庫県環境適応施設計画指針 -ひょうご・グリーンビル・ガイドライン-」等を踏まえ、また、維持管理、運用に当たっては、施設用途(県民利用施設、事務所等)や、設備の種類・稼働年数、さらには、各施設の状況(立地場所、利用人数、OA機器による室内発熱量等)を勘案した、きめ細やかで無駄の少ない維持管理、運用を実施することとし、2(2)の取組を行います。

(3)公共工事に当たっての環境への配慮

「環境配慮指針」に基づき公共工事を実施するとともに、「環境創生システム」の運用により、工事の全体計画策定時に、新技術・新工法等を積極的に活用し、先進的に効果の高い環境創生技術の導入を図ります。

2.環境に配慮する具体的取組

(1)環境にやさしいオフィス活動の推進

横スクロール

| 取組項目 | 環境に配慮する具体的取組 |

|---|---|

| (ア)電気・庁舎用燃料等使用量の削減 |

○職員の取組 <照明の使用削減> ●昼休み時間は消灯する。 ●会議室、更衣室、トイレや湯沸場などの照明は、未使用時消灯する。 ●事務の効率化に努め、残業時間を削減するとともに、やむを得ず残業する場合は部分点灯を徹底する。 ●毎週水曜日の「県職員エコアクションの日」には定時退庁に努める。 ●日中でも、その日の明るさや職員等の入退室に合わせ、人のいない部分、応接スペースの上の部分等の照明を消灯する。

<電気製品の使用削減> ●パソコン、コピー機等は、省エネモードの設定を徹底する。 ●パソコンは、昼休み、退庁時及び打合せや外出等により長時間使用しない時は、エコタップ等を活用し電源を切る。(ACアダプタによる待機電力の消費抑制) ●パソコンは、3Dスクリーンセーバーを使用しない。 ●コピー機のA4サイズコピーの初期設定は、原稿縦置きを徹底する。

<エレベーターの使用削減> ●近くの階へはエレベーターを使わず「3アップ4ダウン」を原則とし、階段を利用する。

<庁舎用燃料の使用量削減> ●(夏季)「エコスタイル・キャンペーン」時には、ノーネクタイ、ノー上着による軽装に努める。 ●(夏季)カーテン、ブラインド等を利用して日射を防止し、冷房効率の向上を図る。 ●(夏季)翌朝の温度上昇を防ぐため、退庁時にはカーテン、ブラインド等を閉める。 ●(冬季)1枚重ね着などおしゃれに「冬のエコスタイル」の実践に努める。 ●(冬季)翌朝の室内温度を確保するため、退庁時にカーテン、ブラインド等を開ける。ただし、気象条件、建物構造等により閉めた方が室内温度を確保できる場合もあるので、状況により判断する。 ●ガス瞬間湯沸器の種火は、使用時以外は消火する。 ●貯湯式湯沸器を使用している場合、最後に使用した人がコックを閉じ、消火を確認する。

○所属の取組 <照明の使用削減> ●白熱球の購入を控えるとともに、器具に適合した省エネ基準達成蛍光灯(緑色の省エネラベル(eマーク)※表示蛍光灯)等のエネルギー消費効率の高いものを選択する。

<電気製品の使用削減> ●電気製品は必要最小限とする。 ●「県職員エコアクションの日」には、関係課と調整し、午前中コピー機の集中管理により使用台数を制限し、使用しないコピー機の電源を入れない。 ●常時電源を入れて使用するプリンターは必要最小限とする。 ●電気製品(テレビ、ビデオデッキ等)については、使用時以外電源プラグをコンセントから抜く。 ●エアコンを設置している場合、使用しない時期は電源プラグをコンセントから抜く。 ●扇風機、ストーブ等については、特別な事情がある場合を除き使用しない。 ●冷蔵庫については、季節や気温に合わせて内部の温度を強弱調整したり、適時、霜取りを行うなど適正な管理に努め、中身を整理して無駄に扉を開閉しないように努める。 ●ポットの保温温度はできるだけ低い温度に設定する(推奨温度:80度)

<庁舎用燃料の使用量削減> ●部屋ごとに冷暖房を運転する場合は、適切な温度(概ね冷房時28℃、暖房時19℃)に設定し、温度計を設置して室温を管理する。 ●空調設備の吹き出し口に物を置かない。 |

| (イ)公用車燃料使用量の削減 |

○職員の取組 <運転時> ●人待ちや荷下ろしなどで駐停車するときは、待機時にエンジンを停止するなどアイドリング・ストップを行う。 ●急発進、急加速をしないなど、エコドライブを行う。 ●車内に不用な荷物を積み込んだまま運転しない。

<利用時> ●できる限り乗り合わせに努める。 ●「県職員エコアクションの日」には、原則として公用車の利用を自粛し、公共交通機関等を利用する。 ●近距離の移動は、徒歩や自転車の利用を励行し、公用車の利用を控える。 |

| (ウ)CO2削減相殺制度(ひょうごカーボン・オフセット)の推進 |

○所属の取組 ●イベント、行事※ の実施に当たっては、開催に伴う温室効果ガス排出量の全部又は一部について、「CO2削減相殺制度(ひょうごカーボン・オフセット)」を実施する。 (※「イベント、行事」とは、期間を設定し、不特定多数の県民を参集し開催するもの) ●詳細については、「CO2削減相殺制度(ひょうごカーボン・オフセット)実施要綱」(農政環境部環境管理局大気課策定、平成21年12月16日施行)によるものとする。 |

イ 3Rの推進(廃棄物の削減、リサイクルの徹底)〔関連目標:ごみ排出量の削減〕

横スクロール

| 取組項目 | 環境に配慮する具体的取組 |

|---|---|

| (ア)廃棄物の削減 |

○職員の取組 <Reduce:発生抑制> ●原則、課室内の屑かごを廃止し、分別ボックス(袋)のみとする。 ●庁内会議及び自治体を招集した会議等では、原則、封筒を配布しない。 ●パンフレット等の作成は必要性等十分考慮し、必要最小限の部数に止める。 ●シュレッダーの使用は秘密文書の廃棄の場合のみとする。 ●物品の長期使用に努める。 ●使い捨て容器による飲料や弁当等の購入を自粛する。 ●マイ箸、マイカップの持参により、割り箸、紙コップ等の使用を控える。 ●売店等での買い物の際には、マイバックを持参し、レジ袋の受取を辞退する。

<Reuse:再使用> ●ファイル類は再使用に努める。 ●ポスター、カレンダー等の裏面をメモ用紙や名刺等に活用する。 ●使用済封筒を庁内メール用封筒等として再使用する。 ●使用していない筆記用具はストック置き場に戻す。

○所属の取組 <Reduce:発生抑制> ●物品等は必要最小限の量を計画的に購入する。 ●包装は簡素なものを選択し、不要な包装箱等は納入業者に引き取らせる。 ●備品は、修理等加えながら長期使用に努める。

<Reuse:再使用> ●詰め替え可能な文具、洗剤等を使用する。 ●トナーカートリッジの回収・再利用を促進する。 ●備品等の高効率供用を図るため、不要品の所管替えを促進する。 |

| (イ)リサイクルの徹底 |

○職員の取組 <Recycle:再資源化> ●各庁舎管理者が定める排出方法に従い、分別排出を徹底する。

○所属の取組 <Recycle:再資源化> ●施設所在地の市町が定める廃棄物排出区分に基づく排出方法を定め、分別排出しやすいごみ置き場を設ける。 ●不要用紙の回収箱を設置し、リサイクルを推進する。 ●シュレッダー屑は再生紙の原料に回すよう努める。 ●資源ごみの分別回収、リサイクルを徹底する。 ●牛乳パックやペットボトルのキャップ等、自治会や小売店等が独自にリサイクルを行っている場合、それらの取組と連携が可能か検討し、資源として活用するよう努める。 |

ウ 省資源の推進〔関連目標:コピー用紙使用量の削減、水使用量の削減〕

横スクロール

| 取組項目 | 環境に配慮する具体的取組 |

|---|---|

| (ア)コピー用紙使用量の削減 |

○職員の取組 <文書作成時> ●事務の執行方法の改善に努め、コピー用紙使用量の削減に努める。 ●県庁WAN等(電子メール、掲示板等)の利用により、用紙の配布を抑制する。 ●定例的なもの、軽易なものは、余白処理による起案を徹底する。 ●資料等の小さなミス修正は手書きで行い、再コピーは行わない。

<文書管理時> ●個人の資料保管を必要最小限とし、資料の共有化、簡素化や掲示板の利用を図る。

<プリンター使用時> ●縮小印刷機能(1枚に複数頁印刷できる機能)がある場合、できる限り活用する。 ●案作成段階の文書印刷は、片面使用済み用紙を利用する。 ●メール配信された資料やインターネットで発見した資料は、画面上での確認を基本とし、印刷は最小限とする。

<コピー機使用時> ●資料の作成は原則として、両面印刷、両面コピーとする。 ●縮小印刷機能(1枚に複数頁を印刷できる機能)がある場合は、できる限り活用する。 ●コピーをする際には、用紙サイズ等を確認しミスコピーの防止に努める。

<会議開催時> ●電子会議の開催等を進め、ペーパーレス化を図る。 ●プロジェクタやOHP等を活用し、会議資料の削減に努める。 ●会議等資料は、要点を押さえて簡素化を図り、配布枚数の削減を図る。 ●会議資料等はできるだけ余部が生じないよう印刷部数を最小限とする。 ●会議開催前に事前配布した資料は、当日重複配布しない。 ●会議等資料の一部を訂正する場合は、可能な限り訂正した部分のみ差し替えし、資料全体の差し替えは行わない。

<FAX使用時> ●FAXの送信はできる限り省略し、本文余白を利用する。また、使用する必要がある場合は、片面使用済み用紙を活用する。

○所属の取組 <コピー機設定> ●コピー機の初期設定を両面コピーに徹底する。 ●コピー機の用紙トレイの1箇所を片面使用済み用紙専用トレイとする。 ●縮小印刷機能(1枚に複数頁を印刷できる機能)の活用方法をコピー機の側に掲示する等工夫し、職員の取組を促進する。 |

| (イ)水使用量の削減 |

○職員の取組 ●トイレでは流水音発生装置を利用し、2度流しをしない。 ●洗面所では水を流したままにしない。 ●食器類を洗う際は、ため洗いに努め水を流したままにしない。 ●洗車の際は、バケツに水をためて洗うなど、水の使用を最小限とする。

○所属の取組 ●必要最小限の水量となるよう元栓を調整する。 ●定期的な点検等により、漏水の早期発見に努める。 |

エ グリーン調達の推進

横スクロール

| 取組項目 | 環境に配慮する具体的取組 | |||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (ア)公用車への低公害車等の導入 |

○所属の取組 ●「兵庫県公用車に係る低公害車等導入指針」に基づき導入する。 ●公用車を更新又は新規導入する場合は、原則、低公害車を導入する。 ただし、導入できる低公害車がない場合は、原則、低排出ガスかつ低燃費車を導入する。 ●低公害車の種類については、導入する自動車の仕様に応じ、可能な限り電気自動車又は ハイブリッド自動車を優先的に選定する。 |

|||||||||||||||||||||||

| (イ)環境配慮型製品の購入等の促進 |

○所属の取組 <紙類> ●原則として、「環境配慮型製品調達方針(グリーン調達方針)」に掲げる基準を満たす用紙を購入する。 (参考)紙種ごとの購入基準

※総合評価値:紙の原料構成(古紙パルプ・森林認証材パルプ・間伐材パルプ使用割合等) 白色度及び坪量(㎡あたりの重さ)を下記算定式により総合的に評価した値

○所属の取組 <事務用品等> ●原則として、「環境配慮型製品調達方針(グリーン調達方針)」に基づき製品を購入する。 ●OA機器、空調機器及びその他電気製品の更新や購入について 原則として「環境配慮型製品調達方針(グリーン調達方針)」に基づき調達するとともに 国際エネルギースターロゴ表示機種又は省エネ基準達成製品(緑色の省エネラベル(eマーク)表示機種)を 選択する。 ●備品は、修理や部品交換が容易なもの、保守点検サービス期間が長いもの 原則として環境配慮設計がなされたものを購入する。 ●OA機器の調達に当たって、環境配慮契約法の趣旨を踏まえ、最適配置等を考慮した機器調達(利用状況や要求性能を考慮した設置台数・配置の最適化、環境負荷の低減、費用等様々な観点を考慮した調達)の導入を検討する。 |

|||||||||||||||||||||||

| (ウ)印刷における環境配慮 |

○所属の取組 ●原則として、「環境配慮型製品調達方針(グリーン調達方針)」に基づき作成する。 ●原則として、リサイクル適正ランクリスト「Aランク」の資材等を使用して印刷物を発注する。 ●印刷物に、リサイクル適正(古紙再生を阻害する材料等の使用状況により識別)を表示する。 横スクロール

|

|||||||||||||||||||||||

| (エ)電力調達における環境配慮 |

○所属の取組 ●競争入札により電力を調達する際は、「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針」(農政環境部環境創造局環境政策課策定、平成23年4月26 日施行)に従い、電気事業者の二酸化炭素排出係数等、環境負荷への配慮を適切に評価した上で、契約先の選定を行う。 |

|||||||||||||||||||||||

(2)県有建物の建築、維持管理、運用等に当たっての環境配慮

特に、温室効果ガス排出量の削減目標の確実な達成が重要かつ喫緊な課題であることから、「環境にやさしいオフィス活動の推進」に係る職員の省エネルギー行動に連動させ温室効果ガス排出量削減の推進強化に努める。

ア 構想・計画に当たっての環境配慮

横スクロール

| 取組項目 | 環境に配慮する具体的取組 |

|---|---|

| (ア)温室効果ガス排出量削減の推進 |

<建物> ●建物の計画・設計に当たっては、建物のライフサイクル全体で環境負荷を低減するよう努める。 ●木材は加工に必要なエネルギーが少なく、CO2を長期間固定するので、建物の木造化や木質材料の活用を図る。 ●建築物の新設、増設の際は、壁、床、開口部の構造を検討するとともに、遮断が可能な建具や複層ガラス・熱線反射ガラス等の高断熱ガラスの採用を行い、断熱・日射遮蔽度の強化を図るとともに、採光・通風の最適化を検討する。 ●施設の構造は、自然採光、自然通風を効率的に取り入れられるものにする。 ●可能な限り敷地内・屋上・壁面等の緑化を図り、環境の保全と創造に関する条例で義務づけられた基準以上の緑化を実施し、建物の保温性を高めるよう努める。 ●ルーバー・ひさしの設置、エアフローウィンドウ※、風除室の導入などにより、温室効果ガス削減に寄与するよう努める。 (※ 建物の窓周辺の空気流を利用し、冷暖房の熱負荷を削減するシステム。二重窓方式、ブラインド方式等がある。)

<設備> ●合理的な設備計画により、設備運用面でのCO2排出量の削減を図る。 ●施設規模、用途に応じて、設備区分ごとに次の機器、システムの導入等に努める。 ① 熱源設備・熱搬送設備 エネルギー消費効率の高い熱源機、適正規模の設備容量の熱源機、 熱源機の台数制御システム、大温度差送風・送水システム、 配管系の断熱強化、ヒートポンプシステム ② 空調設備・換気設備 空調対象範囲の細分化、可変風量制御方式、 エネルギー消費効率の高い空調機、排熱回収機器、外気冷房システム、 空調設備の最適化運転制御システム、CO2等制御システム、 負荷変動に対応可能な換気設備システム、ヒートポンプシステム ③ 給排水設備・給湯設備 エネルギー消費効率の高い給湯器、負荷変動に対応可能な給湯設備システム 節水型衛生器具・自動洗浄装置、水道直結給水方式、中水道設備、 太陽熱利用設備、ヒートポンプシステム ④ 発電専用設備・受変電設備・コージェネレーション設備 力率改善制御システム、高効率変圧器、デマンド制御の導入、 コージェネレーション設備 ⑤ 照明設備 Hf(高周波点灯形)照明 、LED(発光ダイオード)照明等高効率照明機器、 照明対象範囲の細分化、人感センサー等照明の高度制御装置 ⑥ 昇降機設備 インバータ制御システム ●地域の特性、建物の規模、用途から可能なものについて、太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入を図る。 ●建物の立地する地域で、地域冷暖房等の事業が計画されている場合には参加する。 ●深夜電力の活用が適当な場合は、深夜電力機器を導入する。 ●温室効果ガスの排出等の状況について、定期的かつ定量的な評価を実施できるエネルギー管理のためのBEMS※等の導入を検討する。

|

| (イ)3Rの推進 | ●建物の耐久性と再利用を考慮した材料、部材の選択に努める。 |

| (ウ)省資源の推進 | <コピー用紙使用量の削減> ●ペーパーレス化につながるLANを整備し、本庁と地方機関をネットワークで結ぶ県庁WAN等の情報システムの整備を推進する。 <水使用量の削減> ●雨水、下水再生水を利用した水洗トイレ又は植栽への散水等の施設整備を検討する。 ●給水装置等に、必要に応じて感知式の洗浄弁、自動洗浄等節水に有効な器具を設置する。 ●駐車場や歩道等に、透水性舗装を積極的に採用し、雨水の地下浸透を図る。 |

| (エ)汚染物質等の削減の推進 |

<建物> ●庁舎の設置に当たり、日照阻害や電波障害対策を講じるよう配慮する。 ●庁舎の設置に当たり、土壌汚染の状況把握に努める。 ●建材の選定に当たり、揮発性有機化合物(VOC)の放散による健康への影響に配慮する。

<設備> ●燃焼施設については、天然ガス等環境負荷が相対的に小さい燃料の使用可能なものや低NOx対策等が講じられた低公害機器の設置を検討する。 ●施設の排水・排ガス処理施設は、現状で適用可能な最善の技術を用いた装置とする。 |

| (オ)緑化、景観配慮、自然環境への配慮 |

●庁舎を新設する際は、空地面積の50%以上の緑化を図る。 ●施設の形状等が周辺環境(歴史的環境を含む。)との調和が図られるよう総合的な検討を行う。 ●緑化については、地域の環境改善への貢献、施設のイメージアップのため、地域の生態系を考慮し生物多様性を確保できる種を選定し植栽するなど、地域の自然環境に沿ったビオトープの保全と創出に配慮する。 ●駐車場は、グラスパーキングを積極的に採用し、ヒートアイランド対策に努める。 |

イ 建築施工に当たっての環境配慮

横スクロール

| 取組項目 | 環境に配慮する具体的取組 |

| (ア)省資源の推進 | ●仮設工等では、木材型枠の効率的、合理的利用を図るとともに、地球規模で問題となっている熱帯材等の使用量適正化のため、鋼製型枠の使用に努める。 |

| (イ)3Rの推進 |

●建設副産物の発生抑制、再利用の促進及びその適正な処理を図る。 ●建設材料は、再生材料、またはリサイクル可能なものを積極的に利用する。

|

| (ウ)グリーン調達の推進 |

●原則として「環境配慮型製品調達方針(グリーン調達方針)に基づき材料等の調達に努める。 ●「県有施設における木材利用の推進に関する基準」に基づき、県有施設における木材製品の導入を図る。 |

| (エ)汚染物質等の削減の推進 |

●揮発性有機化合物(VOC)の放散の極めて少ない建材の使用に努める。 ●住宅地等騒音・振動の影響が予想される場所で使用する建設機械は、低騒音振動型を使用する。 ●工事の際の出入り車両による排ガス、騒音、振動等をできるだけ抑制するよう努める。 ●工事中の騒音、振動、濁水、土壌汚染、地下水汚染等について、状況に応じ環境監視を行い、必要な環境保全対策を講じる。 |

| (オ)事業者の自主的な環境管理の促進 | ●入札参加資格者の審査の際、事業者のISO環境規格、エコアクション21認証取得を考慮する。 |

ウ 維持管理・運用に当たっての環境配慮

横スクロール

|

取組項目 |

環境に配慮する具体的取組 |

|---|---|

|

(ア)温室効果ガス排出量削減の推進 |

<建物> ●ウォークスルー(施設巡視)点検を定期的に実施し、取組改善に努める。 ●温室効果ガスの排出量等の状況を、実態調査票等を活用し、年間排出実績、月別前年度比等をグラフ化することにより、エネルギー使用状況を定期的に分析、評価する。 ●上記の分析、評価の結果、エネルギー使用量が増加傾向にある施設は、取組内容の見直しを図り、適切な庁舎管理を徹底する。 ●BEMS等の導入を推進し、エネルギー使用状況を定期的に分析、評価し、エネルギー使用の削減に努める。 <設備> ①改修・メンテナンス関係 ● 高効率の熱源機器、空調機器、給湯器等への改修を推進する。 ● 経年劣化等により効率が低下したポンプや冷却塔の更新、全体的な設備の更新が困難な場合は部分的な設備の更新に努める。 ● ボイラーや冷温水発生機等の適切な燃焼管理に努める。 ● 配管の保温により、エネルギーロスの削減に努める。 ● 室外機の設置位置について、通風の確保や直射日光の防止に努める。 ● 冷却塔充てん材の清掃、冷却水の水質の適正管理、温湿度センサー、エアコン等のフィルターの清掃など、機器使用前や定期的な補修点検、清掃等に努める。 ②空調設備(熱源設備含む)、換気設備、給湯機器の運転関係 ● 冷暖房時には、冷温水出口温度の適正化、冷却水設定温度の適正化に努める等により、適切な温度(机上で概ね冷房時28℃、暖房時19℃)の維持に努める。 ● 空調機器の利用に当たっては、吹き出し口を阻害しないように努める。 ● 冷暖房時には、外気と内気が混合することによる効率低下を防ぐため、建物入り口ドア等の開放禁止に努める。 ● 冷暖房時には、外気温等に合わせた運転時間調整に努める。 ● 春・秋の中間期は、原則として熱源設備の運転を停止する。 ● 冷暖房時には、可能な限り熱源設備の余熱運転を利用し、冷暖房を停止する約30分前※に熱源設備の運転を先に停止する。 (※ 施設の使用状況に応じて30分以内で柔軟に対応) ● 冷房負荷の大きい夏期においては、夜間や早朝に外気導入(ナイトパージ)を検討する。 ● 機械室等の給排気ファンは、間欠運転を行うとともに、休日には運転を停止する。 ● トイレの換気ファンは、間欠運転や人感センサーの導入などにより適正運転を行う。 ● 給湯温度設定をできる限り低くする。 ③照明設備 ● 室内蛍光灯照明のHf(高周波点灯形)照明への更新、外灯(水銀灯)の無電極放電ランプ※等高効率照明への更新等による省エネ化改修事業を計画的に推進する。 (※ 電極がないため水銀灯の約5倍の長寿命を実現した高効率照明) ● 電球について、LED(発光ダイオード)照明、メタルハライドランプ、電球型蛍光灯等への転換を図る等、照明の高効率化に努める。 ● 照明器具の定期的な清掃及び点検に努める。 ● 本庁及び消灯の一括操作が可能な庁舎においては、昼休み及び夜間(19時から22時毎時)に室内の一斉消灯を実施する。また、廊下、トイレ、地下駐車場等では自然光を活用し、天候等に応じて部分点灯を行うとともに、こまめに間引き消灯を行う。 ● 施設敷地内の外灯等は、一般回路と保安回路に分け、深夜は保安回路のみ点灯する。 ④昇降機設備 ● 使用しない時間帯における昇降機の一部停止、急行運転、夜間の間引き運転等適切な運転抑制を行うとともに、昇降機の定期的な保守及び点検に努める。 ⑤自動販売機 ● 自動販売機の設置台数は必要最小限にする。 ● 設置又は更新する際は、エコ・ベンダー※ 等省エネ型を選択するとともに、可能な限り照明の消灯に努める。 |

| (イ)3Rの推進 | ●施設所在地の市町が定める廃棄物排出区分に基づく、排出方法及びリサイクルを徹底し、資源ごみの100%再利用、再資源化を図る。 ●リユースコーナーやリサイクルボックスの設置を促進する。 ●不要書類、空き缶等資源化可能物の保管スペースの確保を行う。 ●生ごみを堆肥にリサイクルする食品リサイクルを率先実施する。 ●紙、びん、缶等を引き取る業者にリサイクルの徹底を指導する。 ●庁舎売店等に対し、再使用可能な容器による販売の促進、レジ袋など不要な包装の提供を行わないよう要請する。 ●民間のリサイクル業者や地域の自主回収とも連携し、分別を徹底することにより、可能な限り多くのリサイクルに努める。 |

|

(ウ)省資源の推進 |

●流水音発生装置、自動洗浄・無水便器等節水に有効な設備の導入を検討する。 ●定期的に水道メーターを点検し、上水道の漏水の早期発見に努める。 ●植栽などの散水は効率的・計画的に行う。 |

|

(エ)グリーン調達の推進 |

●原則として「環境配慮型製品調達方針(グリーン調達方針)」に基づき、製品、材料及び役務等の調達に努める。 ●蛍光灯等の購入の際は、省エネ基準達成蛍光灯(緑色の省エネラベル(eマーク)表示蛍光灯)等、エネルギー消費効率の高いものを選択する。 ●メタルハライドランプ、LED(発光ダイオード)照明、無電極電灯等エネルギー消費効率の高い照明器具への更新を積極的に推進する。 |

|

(オ)環境関連法規制の順守等による環境負荷発生の防止 |

●環境関連法規制の順守により環境負荷の防止に努める。 |

エ 解体に当たっての環境配慮

横スクロール

| 取組項目 | 環境に配慮する具体的取組 |

|---|---|

|

●既存建築物を補修、修繕、取り壊す場合には、アスベストや家電等に使用されているフロン、PCBの適正処理を進める。 ●建築副産物のリサイクルを推進する。 |

(3)公共工事等に当たっての環境配慮

ア 環境配慮指針

県が事業活動を実施するときは、以下の指針を理念とし、環境の保全と創造、負荷の低減に向けた取組を行います。

横スクロール

|

指針名 |

策定部局 |

改定時期等 |

備 考 |

|---|---|---|---|

|

環境配慮指針道路事業編 |

県土整備部 |

平成20年4月 |

都市計画道路、幹線道路の建設や補修に係る環境配慮 |

|

環境配慮指針河川事業編 |

県土整備部 |

平成20年4月 |

護岸整備、堤防設置、川幅の拡幅、維持管理等に係る環境配慮 |

|

環境配慮指針ダム事業編 |

県土整備部 |

平成20年4月 |

治山、水資源確保等のためのダム建設や維持管理に係る環境配慮 |

|

環境配慮指針砂防関係事業編 |

県土整備部 |

平成20年4月 |

土石流危険渓流や急傾斜地崩壊危険箇所における砂防ダム建設や擁壁の整備等に係る環境配慮 |

|

環境配慮指針下水道事業編 |

県土整備部 |

平成20年4月 |

流域下水道整備、建設、維持管理等に係る環境配慮 |

|

環境配慮指針港湾・海岸事業編 |

県土整備部 |

平成20年4月 |

高潮対策、埠頭整備、海岸環境整備等に係る環境配慮 |

|

環境配慮指針公園事業編 |

県土整備部 |

平成20年4月 |

都市公園の整備、管理等に係る環境配慮

|

|

環境配慮指針【農業農村整備事業】 |

農政環境部 |

平成14年6月 |

農業農村整備事業に係る環境配慮 |

|

治山事業・林道事業:環境配慮指針 |

農政環境部 |

平成20年12月 |

災害保全のための森林造成工事、森林の保全育成に必要な林道整備等に係る環境配慮 |

|

環境配慮指針沿岸漁場整備開発事業 |

農政環境部 |

平成20年12月 |

漁場における人工礁漁場、養殖場造成工事等に係る環境配慮 |

|

環境配慮指針・海岸事業 |

農政環境部 |

平成13年3月 |

漁港区域の海岸整備や災害復旧工事等に係る環境配慮 |

|

地域整備事業:環境配慮指針 |

企業庁 |

平成13年3月 |

地域整備に係る造成工事、公園整備等に係る環境配慮 |

|

水道用水供給事業・工業用水供給事業環境配慮指針 |

企業庁 |

平成13年3月 |

水道及び工業用水道に係る配水管整備工事等に係る環境配慮 |

|

イベント環境配慮指針 |

農政環境部 |

平成17年9月 |

県民が参加する県主催のイベントに係る環境配慮 |

イ 環境創生システム

公共事業の実施に当たっては、以下の要綱等に基づき、新技術・新工法等を積極的に活用し、先進的に、効果の高い環境創生技術の導入を図ります。

横スクロール

| 要綱等名 | 策定部局 | 策定時期 | 備 考 |

|---|---|---|---|

| 環境創生システム推進基本要綱 | 全部局 | 平成14年4月 | 全ての部局は、公共工事を実施する場合、事業費の一部を環境創生措置のために充てる。 |

| 環境創生システム運用要領 | 全部局 | 平成14年4月 | 環境創生措置事項(地球環境への配慮、良好な生活環境の確保、自然環境の保全)の規定 |

1 基本的な考え方

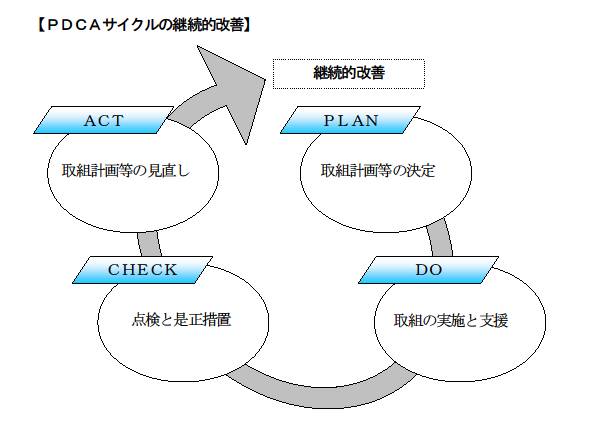

(1)環境マネジメントシステムの運用

計画の実効性を高め、効果的な進捗を図るため、環境マネジメントシステムに基づいたPDCAサイクルを運用し、継続的な取組の見直し、取組の徹底を図ります。

(2)推進体制

知事を頂点として全庁的な推進体制により、計画の目標達成に取り組みます。

2 推進体制

(1)環境適合型社会形成推進会議

県の環境行政の総合的な推進を図るための全庁的な横断組織である「環境適合型社会形成推進会議(会長:知事)」において、計画の決定を行うとともに、進捗状況について毎年度報告を受け、必要に応じて計画の見直しを決定します。

(2)環境マネジメント会議

「環境適合型社会形成推進会議」の部会である「環境マネジメント会議(議長:環境創造局長、事務局:環境政策課)」において、計画の進捗管理を行います。

(3)部局長及び県民局長

部局(県民局)における本計画の取組に係る総括・責任者。「環境適合型社会形成推進会議」構成員。「環境適合型社会形成推進会議」決定事項に基づいた部局(県民局)取組方針を示し、所管の部局(県民局)環境推進責任者に、方針に基づく取組を推進するために必要となる責任と権限を与えます。

(4)部局総務担当課長及び県民局総務(総務企画)室長(部局環境推進責任者及び県民局環境推進責任者)

部局長(県民局長)の指示に基づき、効果的な取組を行えるよう、部局(県民局)内の総合調整を行い、円滑な推進を担う責任者。

(5)所属長

計画目標達成のための所属取組に関する責任者。取組推進のため、補佐としてエコリーダーを指名します。

3 推進方法

(1)目標、実施計画の策定(PLAN)

各所属長は本計画の数値目標を踏まえ、毎年度当初、所属の目標、及び目標達成のための取組(手段)及び年間計画を立案し、各部局総務担当課長、県民局総務(総務企画)室長に提出します。

(2)取組の実施と事務局による支援(DO)

職員、所属長(エコリーダーが補佐)、施設管理者等は、実施計画に基づく取組を着実に実施し、年度当初に定めた目標の達成を図ります。

環境マネジメント会議事務局は、庁内LAN等により、取組の推進に有益な情報提供や普及啓発活動を行い、エコリーダーによる指導や職員等の取組を支援します。

(3)進捗状況の点検や是正措置の検討(CHECK)

所属長は、目標及び取組の進捗状況を定期的に確認、点検し、半期ごとに、各部局総務担当課長、県民局総務(総務企画)室長を経由し、環境創造局長(環境マネジメント会議議長)に報告します。

環境創造局長は、各部局、県民局からの報告を踏まえ、年2回環境マネジメント会議を開催し、計画の進捗状況を点検し、必要に応じて目標達成に向けた指導を行います。

(4)計画の見直し(ACT)

環境創造局長は、計画の進捗状況を、年1回環境適合型社会形成推進会議に報告するとともに、必要に応じて計画の見直しを提案します。

知事は、報告内容を踏まえて、必要に応じて計画の見直しを決定します。

4 職員に対する研修等

本計画による取組の実効性を高めるためには、職員一人ひとりの意識の高まりと実践が必要です。このため、次に掲げる研修や啓発を行い、職員一人ひとりの取組を促します。

(1)所属長・エコリーダーに対する研修

環境マネジメント会議事務局は、所属長及びエコリーダーを対象に、本計画及び環境マネジメントシステムの推進に資するため、研修会を年1回以上開催します。

(2)一般職員等に対する研修

所属長又はエコリーダー等は、一般職員(臨時職員、嘱託職員を含む)等を対象に、各所属での取組状況や環境問題に係る認識を深めるための研修会を、職場での会議等を活用し、年1回以上実施します。

(3)研修実施に伴う記録等

研修実施者は、研修会実施後「研修実施記録」に記録するとともに、研修参加者の出欠の有無をチェックし、欠席者があれば再研修を実施します。

5 進捗状況等の公表

本計画の進捗状況等については、「環境白書」やインターネットのホームページ等により、定期的に県民に公表します。

病院及び警察は、外部要因に業務が左右されやすい等、業務の特殊性を有しています。そのため、計画の取組項目及び目標を以下の考え方により定めるとともに、第4章、第5章に加え、以下の取組及び推進方策を実施します。

(1)計画の取組項目及び数値目標

①温室効果ガス排出量の削減

病院は、熱使用量が多いこと等からエネルギー消費が多く、また医療・検査用機器が増加しているなど、患者サービス向上の観点からの温室効果ガス排出量増加要因が多く存在しています。そこで医療サービスの質の維持に支障のない範囲で、様々な追加的な取組を行い、排出量削減に努めます。

数値目標として、県全体の温室効果ガス総排出量の削減目標(平成27(2015)年度に平成21(2009)年度比6.8%以上削減)の達成に取り組みます。

②廃棄物の削減、リサイクルの徹底

3Rの取組を推進するとともに、医療廃棄物の適切な処理を引き続き行います。病院では、清掃委託業者が、施設内の廃棄物の収集を担当することが多いことから、業者へのリサイクル実施等の指導を徹底し、全体としての廃棄物の削減を達成します。

数値目標として、県全体のごみ排出量の削減目標(平成27(2015)年度に平成21(2009)年度比10%以上削減)の達成に取り組みます。

③省資源の推進

病院での資源の消費量は、患者数等、外的要因に左右される面がありますが、業務に支障のない範囲で可能な限り資源の節約に努めます。

(ア)コピー用紙使用量の削減

きめ細かなインフォームドコンセント等、患者サービスの向上を図ると共に、診療報酬体系に基づく収益を確保するため、患者一人ひとりに対する医療を充実させていることから、大幅な削減は困難な状況にありますが、できる限り両面コピーや縮小印刷機能(1枚に複数頁印刷できる機能)の活用を徹底することで、削減を目指します。

数値目標として、県全体のコピー用紙使用量の削減目標(平成27(2015)年度に平成21(2009)年度比10%以上削減)の達成に取り組みます。

(イ)水使用量の削減

病棟、検査、給食等、患者対応部門の水使用量が多く、外部要因に左右されやすい事情がありますが、患者等への普及啓発を含めできる限り節水に努めます。

数値目標として、県全体の水使用量の削減目標(平成21(2009)年度から増加させない(単位面積当たり))の達成に取り組みます。

④グリーン調達の推進

環境への負荷の小さい物品等を調達するグリーン調達に取り組みます。医療機器に関する環境配慮製品リストが存在しないことから、共通の取組方針、数値目標としますが、当該製品リストが定められた場合は、医療機器に関するグリーン調達にも取り組みます

(2)取組内容

病院では、第4章の取組に加え、次に掲げる取組など、業務の特殊性を踏まえた追加的な取組を行うこととします。

横スクロール

|

追加項目 |

環 境 に 配 慮 す る 具 体 的 取 組 |

|---|---|

|

所属の取組 |

・病室の温度調節を適正にする。 ・感染症病室の空気圧を適正にする。(必要以上の陰圧は不要) ・診療時間に応じ、照明の強さを切り換える。 ・夜間・休日の医療機器はできるだけ電源を切る。 ・厨房使用時間が最短になるよう、作業の段取り、手順等を見直す。 ・ボイラーの蒸気漏れがないか定期的にチェックする。 ・夜間等、長時間蒸気を使用しない系統のバルブを閉める。 ・患者等、来院者に節水行動を呼びかける。 ・清掃委託業者等に対し、資源化可能物のリサイクルを徹底するよう指導を行う。 |

(3)推進方法

平成15年度に導入した環境マネジメントシステムを活用し、第5章の推進体制、方法により取組を進めます

ただし、病院の特殊事情を踏まえた進捗管理を行うため、以下のことを実施します。

(ア) 特殊事情を踏まえた要因分析

病院局長及び環境率先行動推進員は、半期毎の進捗状況取りまとめ時に、業務の特殊性が取組の進捗に与えた影響、追加的な取組の効果等について、分析・評価を行い、その結果を、対応方針とともに環境マネジメント会議事務局に報告します。

また、年に一度の計画見直し時には、これら分析・評価、対応方針をもとに、追加の取組の要否を検討します。

(イ) 個別の進捗報告

環境適合型社会形成推進会議における進捗報告では、病院の進捗状況は、他の部局とは別に報告します。

(1)計画の取組項目及び数値目標

① 温室効果ガス排出量の削減

警察は、犯罪防止のための交番増設、捜査本部設置数増加等、外部環境に由来するエネルギー消費増加要因が存在します。こうした中、警ら時等におけるこまめな省エネの取組等を徹底することで、温室効果ガス排出量削減に努めます。

数値目標として、県全体の温室効果ガス総排出量の削減目標(平成27(2015)年度に平成21(2009)年度比6.8%以上削減)の達成に取り組みます。

② 廃棄物の削減、リサイクルの徹底

3Rの取組を推進します。警察は、機密書類が多く可燃ごみとして処理されることが多いのが現状ですが、機密書類のリサイクル技術の進展等を踏まえ、溶融処理、シュレッダーごみのリサイクル等に努めます。

数値目標として、県全体のごみ排出量の削減目標(平成27(2015)年度に平成21(2009)年度比10%以上削減)の達成に取り組みます。

③ 省資源の推進

警察での資源の消費量は、警備、事件・事故発生数等、外的要因に左右される面がありますが、可能な限り資源の節約に努めます。

(ア) コピー用紙使用量の削減

他機関との関係上、両面コピーが困難な書類が存在しますが、それ以外の書類の両面コピーを徹底します。また、可能な限り、縮小印刷(1枚に複数頁印刷できる機能)を活用します。

数値目標として、県全体のコピー用紙使用量の削減目標(平成27(2015)年度に平成21(2009)年度比10%以上削減)の達成に取り組みます。

(イ) 水使用量の削減

留置人員の増加等、外部要因に左右されやすい事情がありますが、節水行動の徹底により削減に努めます。

数値目標として、県全体の水使用量の削減目標(平成21(2009)年度から増加させない(単位面積当たり))の達成に取り組みます。

④ グリーン調達の推進

環境への負荷の小さい物品等を調達するグリーン調達に取り組みます。ただし、警察業務に必要な車両については例外とします。

(2)取組内容

警察では、第4章の取組に加え、次に掲げる取組など、業務の特殊性を踏まえた追加的な取組を行うこととします。

横スクロール

|

追加項目 |

環 境 に 配 慮 す る 具 体 的 取 組 |

|---|---|

|

職員の取組

|

・交番及び駐在所の勤務員が、警らにより全員不在となるような場合は、空調機器の運転を停止する。 ・庁内警ら時に、不要箇所の消灯を行う。 ・警察業務に必要な場合を除き、急発進、急加速を行わない。 |

|

所属の取組 |

・交通信号機新設時又は改修時に可能な範囲でLED灯器を採用する。 ・道路標識新設時に、可能な範囲で太陽光道路標識を採用する。 ・受水槽、高架水槽の管理を定期的に行い、漏水やオーバーフローの未然防止や早期発見に努める。 ・機密文書は溶解処理して、シュレッダー処理をできるだけ少なくし、やむを得ず行った場合も、シュレッダー屑をできるだけリサイクルに回す。 |

(3)推進方法

第5章に示す推進体制を踏まえ、以下の方法により取組を進めます。

ただし、警察の特殊事情を踏まえた進捗管理を行うため、以下のことを実施します。

(ア) 特殊事情を踏まえた要因分析

県警総務部長及び環境率先行動推進員は、半期毎の進捗状況取りまとめ時に状況業務の特殊性が取組の進捗に与えた影響、追加的な取組の効果等について、分析・評価を行い、その結果を、対応方針とともに環境マネジメント会議事務局に報告します。

また、年に一度の計画見直し時には、これら分析・評価、対応方針をもとに、追加の取組の要否を検討します。

(イ) 個別の進捗報告

環境適合型社会形成推進会議における進捗報告では、警察の進捗状況は、他の部局とは別に報告します。