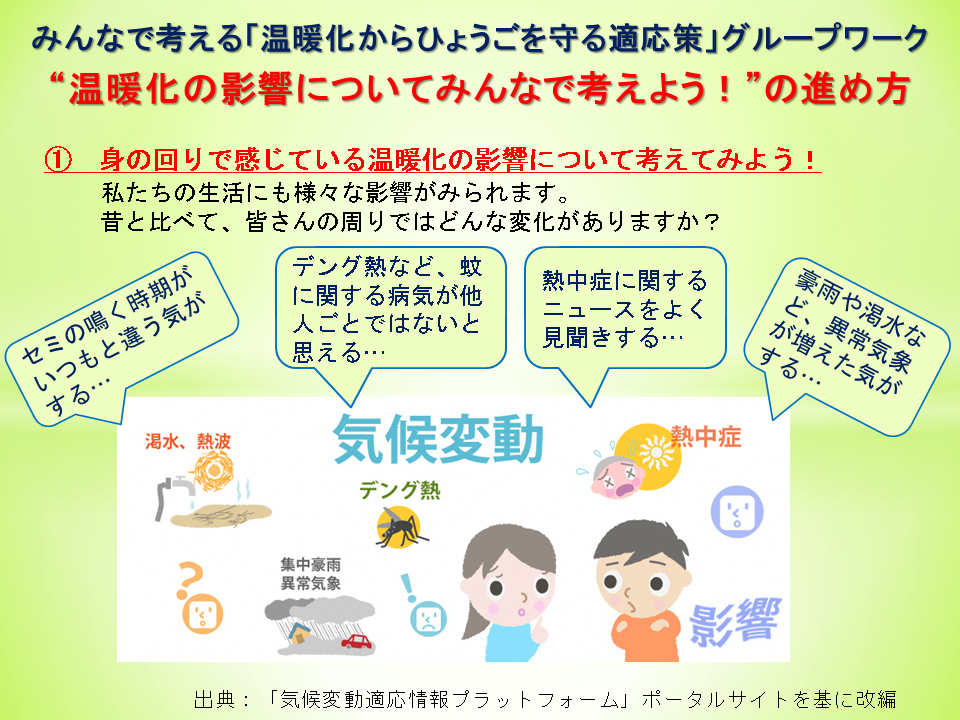

わたしたちの日常生活や経済活動から排出されている温室効果ガスは、地球全体の気温を上昇させ、異常高温や大雨・干ばつなど、さまざまな気候の変化をもたらし、その影響は①水環境・水資源、自然生態系②農畜産業、森林・林業、水産業③自然災害④健康⑤産業・経済活動⑥都市環境・県民生活等のあらゆる分野に既に現れている、または将来予測されています。

そこで、兵庫県では、その気候変動の影響に備え、対処する取組である「適応策」を進め「気候変動に立ち向かうひょうごづくり」を目指し、3つの方針を策定しました。

方針1「ひょうごの多様性を活かした気候変動適応を推進」

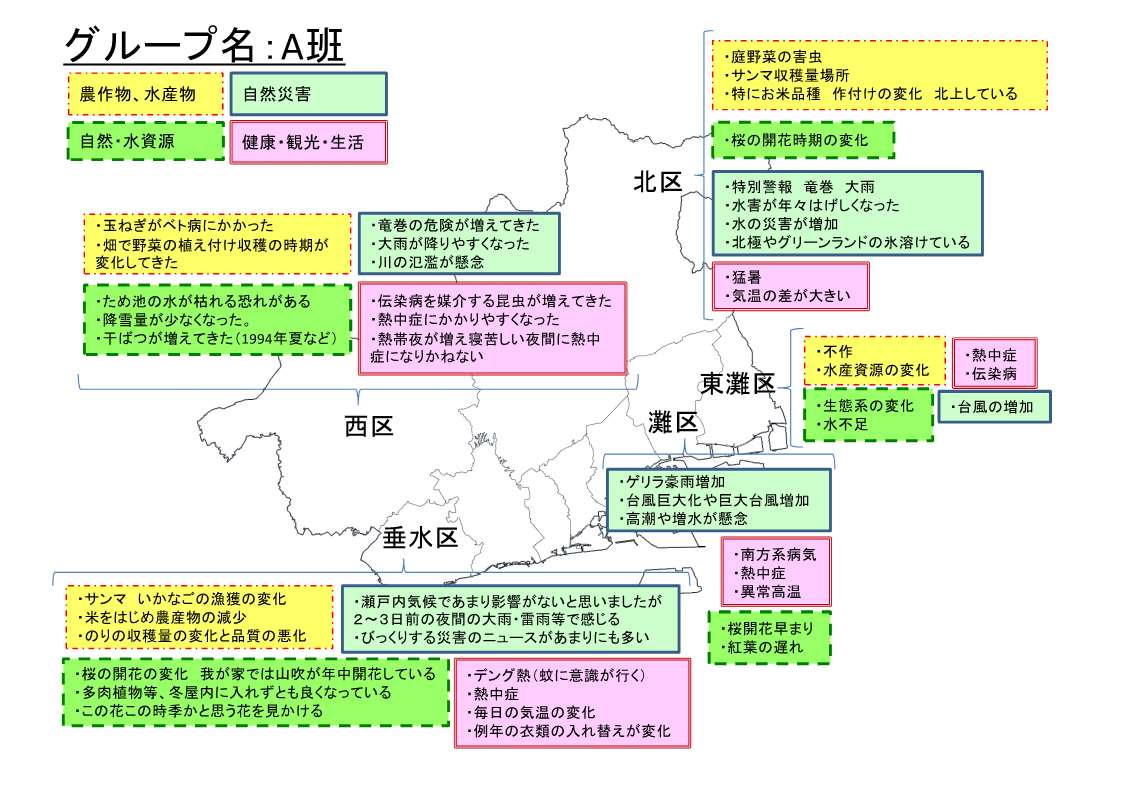

気候変動影響は地域特性によって大きく異なり、そのリスクは地域によって様々であることから、県内地域の実情に応じたきめ細かな施策を展開することが重要となる。

このため、県は、地域の気候変動影響に関する情報を収集・活用することで、地域特性を活かした適応策を推進する。さらに、今後の気候変動影響を機会と捉え、新たな地域づくりや事業展開を推進する。

方針2「県民・事業者・団体・行政等が危機感を持ち、ともに気候変動適応に取り組む」

気候変動影響は、県民生活や事業活動に大きな影響を及ぼすため、県民・事業者・団体・行政等が気候変動適応の重要性について理解を深めることは重要である。

このため、県は、パンフレット及び適応策事例集の作成や、フォーラムの開催等、県民・事業者・団体・行政等に正確でわかりやすい形で気候変動に関する情報を発信する。

さらに、県民・事業者・団体は、県等行政は互いに情報を共有して適応策に取り組む。

方針3「情報基盤を整備し、あらゆる関連施策に気候変動適応を組み込む」

気候変動は、多様な分野に影響を及ぼすことから、その調査研究は多くの研究機関が実施しており、県全体の気候変動に関する情報を収集するためには、これらの研究機関との連携が不可欠である。

このため、県は公益財団法人ひょうご環境創造協会と協調して「兵庫県気候変動適応センター」を設置し、国立環境研究所や県内の国・民間調査研究機関、国際研究機関等との連携を通じ、気候変動に関する研究成果、データ、情報等を収集し、それらを適応策に活用する。

さらに、関係部局と連携協力の下、関連する施策に「適応」の観点を組み込み、全庁体制で適応策を推進する。