〇クビアカツヤカミキリのフラス発見にご協力ください!

クビアカツヤカミキリは、サクラ、モモ、ウメなど主にバラ科の樹木に発生し、枯死させる特定外来生物です。クビアカツヤカミキリの幼虫は、樹木に寄生し、内部を食い荒らし枯らしてしまいます。

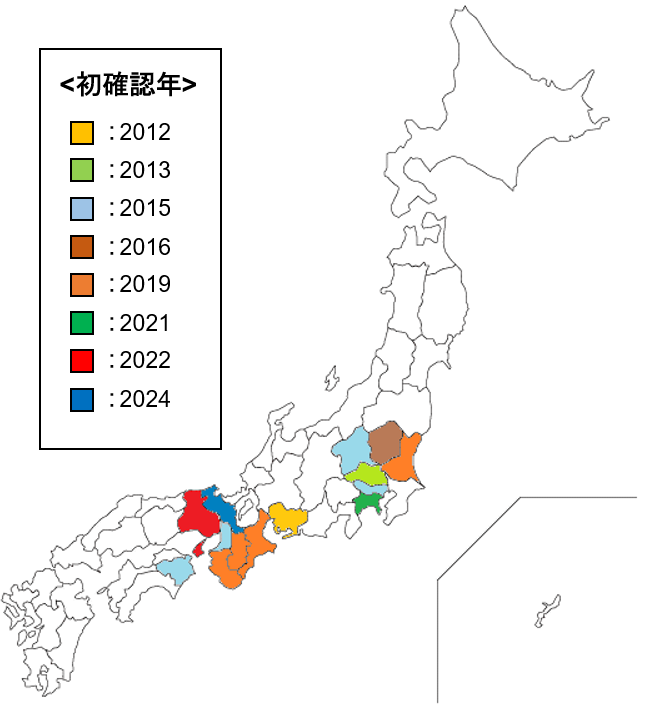

兵庫県では、令和4年6月に、明石市で初めて成虫が発見されました。その後、神戸市(R4)や芦屋市(R4)、西宮市(R5)、三田市(R6)、丹波市(R7)、丹波篠山市(R7)、宝塚市(R7)、川西市(R7)でも成虫・フラス※が発見されるなど、これまでに9市で被害を確認しています。

※フラス…木くずと幼虫が排出するフンが混ざったもの

【説明動画】県内初確認以降の対応状況等

【参考動画】令和5年6月に芦屋市の茶屋さくら通りでの捕獲状況

https://www.youtube.com/watch?v=cn8Q2c66fGg

(前年度フラスを排出し、成虫の脱出に備えあらかじめネット巻きしていた樹木の点検中、ネット内で発見。)

成虫は、5月下旬から8月にかけて見られます。

フラスは3月下旬から11月にかけて、サクラなどの木の根元などで見つかる場合が多いです。下記の県チラシ(フラス)をご覧いただき、木の根元や幹などフラスが出ていないかを確認してください。

<木の根元> <木の幹>

もし、成虫やフラスを見つけた場合は、クビアカツヤカミキリ目撃情報通報フォームから通報をお願いします。

目撃情報通報フォームURL:https://arcg.is/1fS1TS

↑QRコードをスマートフォン等で読み取って通報をお願いします。

また、通報は電話やメールでも受け付けていますので、兵庫県または下記の通報先一覧からお住いの自治体窓口まで、ご連絡をお願いします。

・県防除対策指針 兵庫県クビアカツヤカミキリ防除対策指針 ※最新版に更新中

・県防除マニュアル 兵庫県クビアカツヤカミキリ防除対策マニュアルver.1.0

・県チラシ チラシ(成虫) チラシ(フラス) チラシ(農業者向け)

・県内の対応状況については、以下のファイルをご確認ください。

【参考資料】

クビアカツヤカミキリの防除法(国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所)

〇クビアカツヤカミキリについて

・原産地

南ロシア、モンゴル、中国、台湾、朝鮮半島、ベトナム

・体長

2-4cm(触角は含まない)

・特徴

胸部(クビのような部分)が赤色。全体は少し青みがかった黒色。ツヤがある。

・生態

<幼虫>

樹の中で2~3年かけて成長し、成虫になると樹から出てくる。

3月下旬から11月頃まで、幹や枝に開けた孔(排糞孔)から「フラス」を大量に排出する。

<成虫>

6月から8月頃発生し、樹に楕円の脱出孔を空け脱出する。

樹皮に産卵する。1匹のメスから1000個以上産卵した例があるなど、非常に繁殖力が強い。

成虫の寿命は2週間~1ヵ月。成虫は越冬しない。

・被害樹木

サクラ、ウメ、モモ、スモモ、ハナモモ、アンズ、サクランボ等 バラ科の樹木

・主な被害

幼虫は生きている樹に寄生し、樹の内部を食い荒らします。

被害が進行すると、木は弱り、枯死し、最後は伐倒します。

果樹園では農業被害、街路樹では景観被害、人身被害に繋がります。

・法律

平成30年1月に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」の特定外来生物に指定。

飼養、保管、運搬、輸入、野外への放出等が禁止されています。

〇こんな状況を発見したら

・フラス(春~秋)

幼虫は樹木内にいるため通常見えませんが、被害は生きている樹木の幹や根から幼虫が排出するフラスの特徴から、概ね判断することができます。

大量のフラスやうどん状に固まったフラスなど、クビアカツヤカミキリによるものと疑わしい状況を発見した場合は、可能な範囲で写真を撮るなどし、自然・鳥獣共生課またはお近くの市町担当課等までご連絡をお願いします。

・成虫(初夏~夏)

成虫を発見した場合は、速やかに物理的に叩き潰す等、捕殺してください。

〇HPをご覧の皆様

クビアカツヤカミキリ被害の普及啓発のため、当HPクビアカツヤカミキリの画像データを配布しています。出典を明記し自由に利用いただけます。普及啓発用パンフレット、HPなどを作る際に、是非ご利用ください。

なお、本画像の著作権者は「兵庫県」です。「提供:兵庫県」などと表記してお使いください。

<県内初確認個体>

<成虫>

成虫4 成虫5

<フラス>

<排糞孔>

<脱出孔>

<伐木>