2025年3月28日更新

‥ 1kg

‥ 1kg ‥ 1,000人

‥ 1,000人 ‥ 1,000kg

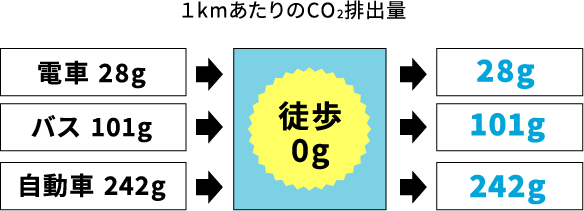

‥ 1,000kg「⽬的地」まで「電⾞」や「⾃動⾞」で移動する距離を「歩⾏」や「⾃転⾞」に変えて移動することで、

CO2排出量を抑制します。

GPS等のデータから、乗り物に乗るべき距離間(※750m)で徒歩、⾃転⾞で移動していると判断した場合、乗り物移動のCO2排出量を削減していると計測しています。たとえば、⾃動⾞を乗るべき移動ルート1kmを徒歩で移動した場合、「242g」の脱炭素となります。

※ LCIデータベースIDEAv2(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定⽤) ※全国の鉄道駅区間平均距離=約750m

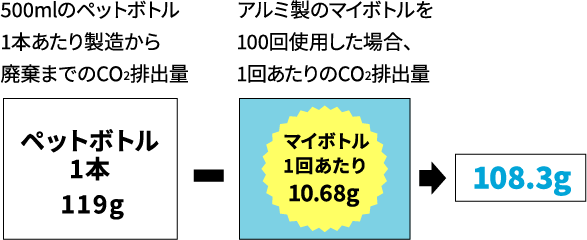

ペットボトルの飲料⽔を購⼊する代わりにマイボトル等を使⽤することで、CO2排出量を抑制します。

マイボトル使⽤時の脱炭素量は、1回あたり以下の通り計測。ペットボトル使⽤(119g) ‒ マイボトル使⽤(10.68g) = CO2抑制量108.32g

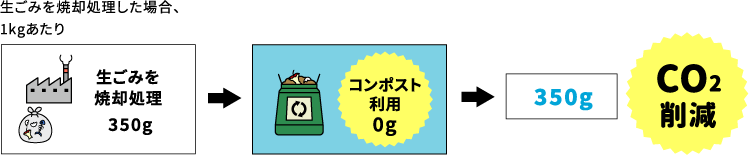

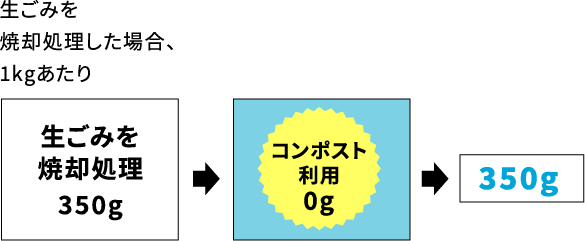

⽣ごみは多くの⽔分を含んでおり、可燃ごみにしてしまうと焼却のためには多くのエネルギーが必要です。

⽣ごみをコンポストに投下することで、焼却によるCO2排出量を抑制します。

⽣ごみは本来、無価値のごみではなく、有効に活⽤することが可能な資源ですが、発⽣源が多様で⼀元的に取り扱いづらく、不定形でにおいがあるなどの特性から、全国的にも活⽤されていないのが現状です。現在、⽇本で⾷品廃棄物は年間で2,531万トン(令和3年環境省発表数値)で全てコンポストに投下した場合、脱炭素量は885万トンとなります。