IPCC第6次評価報告書(2021年)によると、世界の平均気温(2011~2020年の平均値)は産業革命以前(1850~1900年の平均気温)と比べて1.09℃上昇しています。また、その原因について、「人間活動が主に温室効果ガスの排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたことには疑う余地がない」ことが初めて断定されました。

このまま地球温暖化が進むと、今までにないレベルの猛暑や大雨などの異常気象が増加するなど、世界中の自然や暮らしに深刻な影響を及ぼすことが予想されます。そこで、2015年のパリ協定において、温室効果ガスの排出量削減に向けた世界全体の目標として「産業革命からの世界全体の平均気温の上昇を2℃より十分低く保つとともに1.5℃に抑える努力を追求すること」が合意されました。

では、気温上昇が1.5℃を超えると、どんな被害が起こるのでしょうか。

産業革命以前からの平均気温が1.5℃上昇した場合と2℃上昇した場合とでは、次の通り、被害のレベルが大きく違うことが分かっています。

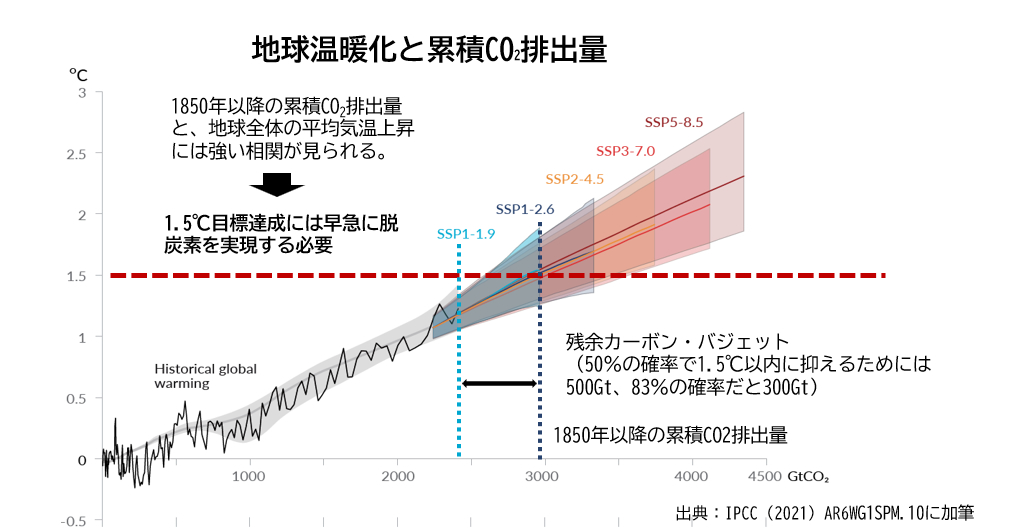

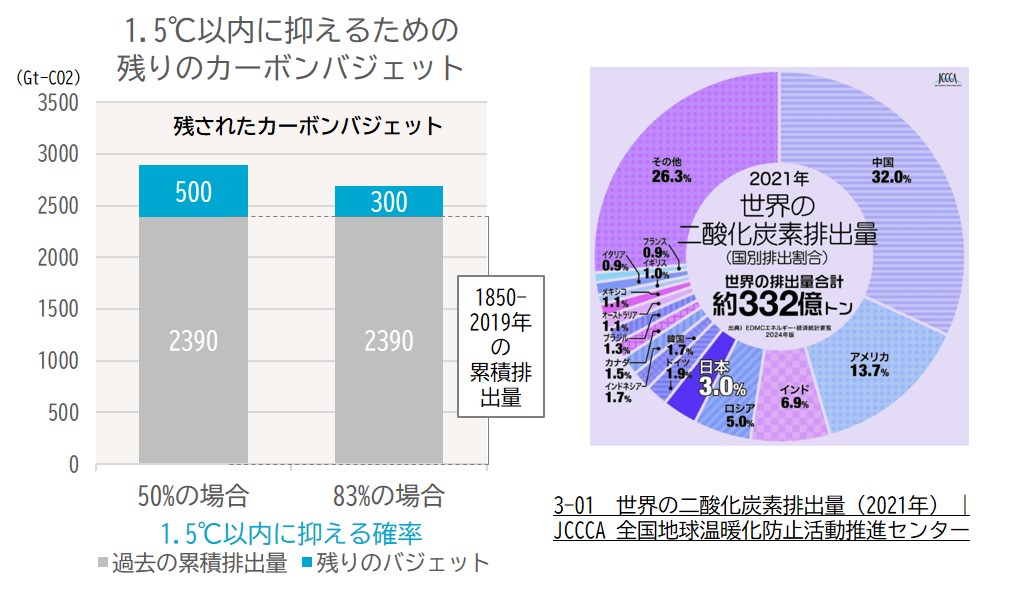

世界全体の気温上昇は、これまでに排出された「累積CO2排出量」とほぼ比例関係にあることが分かっています。気温上昇を特定の水準に抑えるためには、今後排出し得るCO2量には限りがあるのです。これをカーボンバジェットと言います。

1.5℃以内に抑えるために残されたカーボンバジェット(残余カーボンバジェット)は、300Gt~500Gtと考えられており、現在のペースでCO2排出を続けるとおよそ10年~15年で残りのバジェットを使い果たしてしまう計算になります。1.5℃目標を達成するためには、少しでも早くCO2排出量を減らし、2050年前後には世界のCO2排出量を実質ゼロにする必要があるのです。

日本におけるCO2排出量の部門別割合を見ると、家庭からの排出量は約14%で、家庭で排出削減に取り組んでも効果があまり大きくないように見えます。しかし、これを「カーボンフットプリント」(購入する製品やサービスの製造・流通・廃棄等、サプライチェーンにおける間接排出を含めたライフサイクルにおける温室効果ガス排出)という考え方に置き換えると、家庭での消費に関連する排出が全体の約6割を占めており、脱炭素社会の実現に向けて、家庭での排出削減の取り組みに大きな意義があることが分かります。

1.5℃目標の達成には、1人あたりのカーボンフットプリントで、2030年までに年間2.5トン、2040年までに1.4トン、2050年までに0.7トンに減らす必要があります。

兵庫県では、この実現を目指した新しい脱炭素型の暮らし方として「ひょうご1.5℃ライフスタイル」の普及啓発を行っています。

「ひょうご1.5℃ライフスタイル」とは、快適な暮らしとの調和を図りながら、脱炭素の視点を取り入れた暮らし方のことです。これまで脱炭素を意識したことがなかった方にも興味をもって取り組んでいただけるよう、取り組みやすい脱炭素アクションの提案や、県民の脱炭素効果を数値で見ることができるダッシュボードの作成等を行っています。